创建井冈山革命根据地

面对大革命失败、南昌起义失败、秋收起义受挫,面对“红旗到底能打多久”的迷茫和质疑,毛泽东带领起义部队来到井冈山,在武装斗争、土地革命、根据地建设等方面进行了一系列成功实践,集中体现了中国革命的正确方向。

根据地的建立

三湾改编后,毛泽东带领起义军首先来到井冈山。井冈山地处湘赣边界的罗霄山脉中段。毛泽东选择在这里建立根据地,是因为:这个地区的群众基础比较好,大革命时期湘赣边界各县曾经建立过党的组织和农民协会;这里的部分旧式农民武装,愿意同工农革命军联合;这里地势险要,易守难攻;周围各县有自给自足的农业经济,便于部队筹款筹粮;地处湘赣边界,距离国民党统治的中心比较远,湘赣两省军阀之间又存在矛盾,对这个地区的控制力量比较薄弱。毛泽东抓住统治阶级内部发生新破裂的有利时机,全力进行边界党、军队和政权的建设。1927年11月,成立湘赣边界第一个红色政权——茶陵县工农兵政府。1928年2月中旬,打破江西国民党军队对井冈山地区的进攻。至此,井冈山根据地初步建立,边界党的组织也逐步建立起来。

在创建井冈山根据地的斗争中,毛泽东尤其重视军队建设。对工农革命军,毛泽东要求改变过去军队只顾打仗的旧传统,担负起打仗消灭敌人、打土豪筹款子、做群众工作三项任务。同时又总结部队做群众工作的经验,规定部队必须执行三大纪律、六项注意。以后六项注意又发展成八项注意。这些规定体现了人民军队的本质,对于正确处理军队内部关系、军民关系和瓦解敌军等,都起到了重大作用。

根据地的发展

1928年4月下旬,朱德、陈毅率领南昌起义保留下来的部队和湘南起义农军一万余人陆续转移到井冈山地区,与毛泽东领导的部队会师,成立工农革命军第四军(后改称“工农红军第四军”),朱德任军长,毛泽东任党代表和军委书记。从此,他们领导的军队被称为“朱毛红军”。

毛泽东、朱德在连续打退湘赣两省国民党军队的进攻中,概括出游击战争的基本原则,即“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的十六字诀,领导红四军以不足四个团的兵力,在同国民党军队八九个团甚至十八个团兵力的战斗中,不畏强敌、不畏艰难,使根据地日益扩大。

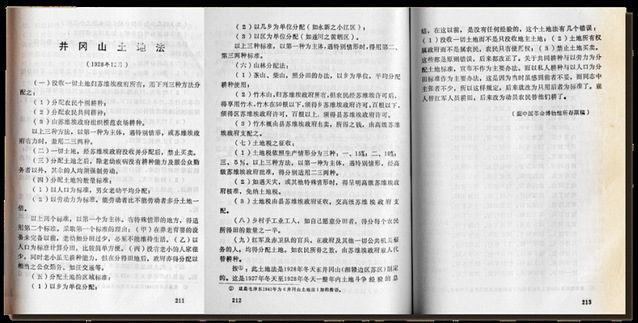

井冈山革命根据地的斗争是同土地革命分不开的。1928年5月至7月,边界各县掀起分田高潮,年底颁布井冈山《土地法》。广大贫苦农民从分得土地的事实中认识到,红军是为他们的利益而奋斗的,从各方面全力支持红军和根据地的发展。这是井冈山根据地能够存在和发展的社会基础。

根据地创建的意义

井冈山根据地的建立,点燃了工农武装割据的星星之火,为中国革命探索出了农村包围城市、武装夺取政权这样一条前人没有走过的正确道路。井冈山时期留下的最为宝贵的财富,就是井冈山精神,最重要的方面就是坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利。

弘扬井冈山精神

习近平总书记赴江西看望慰问广大干部群众和驻赣部队时表示:井冈山是中国革命的摇篮。井冈山时期留给我们最为宝贵的财富,就是跨越时空的井冈山精神。今天,我们要结合新的时代条件,坚持坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利,让井冈山精神放射出新的时代光芒。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上,面对新形势新任务新挑战,我们要不断传承、发展、弘扬井冈山精神。要围绕中航集团打赢效益翻身仗和实现总队“十四五”良好开局,坚定理想信念,认真学习党的先进理论,不断提高政治站位,用党的科学理论指导总队实际工作,以实际行动践行“两个维护”;坚持实事求是,深刻把握“十四五”时期集团、总队发展面临的新形势,新任务,准确识变、科学应变、主动求变,统筹发展和安全,助力总队发展行稳致远;保持艰苦奋斗,始终保持不畏艰难、勇于担当的干事创业精神,增强忧患意识,逢事都想在前面,干在实处,努力在攻坚克难中赢得主动;紧紧依靠群众,把人民群众是否满意作为评价一切工作的根本标准。要深入分析研究新形势下做好群众工作的特点和规律,努力提高宣传员工、组织员工、服务员工的能力和水平。