三大战役

三大战役是指1948年9月12日至1949年1月31日,中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战,包括辽沈战役、淮海战役、平津战役三场战略性战役。

辽沈、淮海、平津三大战役,无论战争规模还是取得的战果,在中国战争史上都是空前的,在世界战争史上也十分罕见。这三大战役共歼灭国民党军队154万余人,使国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被摧毁,为中国革命在全国的胜利奠定了基础。

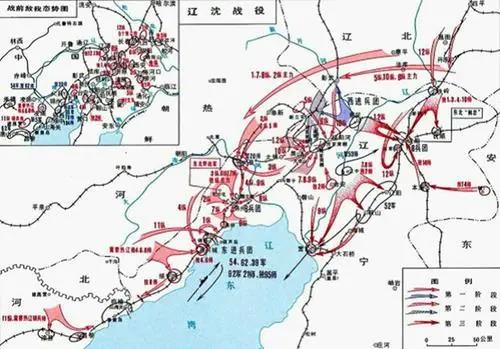

辽沈战役

1948.9.12——1948.11.2

战略决战的序幕是在山东战场上揭开的,这就是1948年9月16日至24日的济南战役。华东野战军集中强大兵力对济南发动攻击,经8昼夜激战,歼敌11万人,取得胜利。这是人民解放军解放敌人重点设防的大城市的开始,也是蒋介石以大城市为重点的防御体系总崩溃的开始。

锦州会战:

1948年9月12日,辽沈战役开始。东北野战军在辽宁省义县至河北省滦县300余公里战线上向国民党军发起进攻。至10月1日,北宁路已被成功切断,锦州得以孤立。

蒋介石为解锦州之危,组成东进和西进兵团,从锦西、葫芦岛和沈阳地区东西对进,增援锦州。东北野战军根据中央军委关于迅速攻取锦州的指示,确定了攻锦打援的整个兵力部署。

1948年10月14日,攻锦集团发起总攻。经31小时激战,于15日攻克锦州,全歼守军10万余人。至此,共产党军队完全封闭了东北国民党军从陆上撤向关内的大门。

辽西会战:

1948年10月18日,蒋介石飞赴沈阳部署,严令西进兵团继续前进,在东进兵团配合下重占锦州。19日,东北野战军领导人决定采取诱敌深入打大歼灭战的方针,在辽西地区围歼西进兵团。

东北野战军10个纵队在黑山、大虎山以东,饶阳河以西,无梁殿以南,魏家窝棚以北约120平方公里的地区内,对西进兵团展开大规模围歼战。各部大胆穿插,分割围歼。

至28日拂晓,辽西围歼战结束,全歼西进兵团5个军12个师(旅)共10万余人,其中包括号称国民党军“五大主力”的新1军和新6军,生俘中将司令官廖耀湘。至此,共产党军队取得了辽沈战役的决定性胜利。

解放沈阳:

从10月29日起,东北野战军乘胜东进,先后解放新民、抚顺、辽阳、鞍山、海城等沈阳外围据点。1948年11月2日,东北最大的重工业城市沈阳宣告解放,守军13万余人全部被歼。

同日,营口也宣告解放,辽沈战役胜利结束。9日,锦西、葫芦岛地区之敌从海上撤至关内。至此,东北全境宣告解放。

淮海战役

1948.11.6——1949.1.10

淮海战役于11月6日发起,至22日为战役的第一阶段。在这个阶段中,华东野战军在碾庄圩地区歼灭黄百韬兵团约10万人,击毙兵团司令官黄百韬。11月8日,第三绥靖区副司令官何基沣、张克侠(均为中共地下党员)按照华东野战军的计划,率三个半师约2.3万人起义,为战役的顺利进行创造了极其有利的条件。中原野战军于11月15日攻克宿县,会同华东野战军一部,切断徐蚌线,完成了对徐州的包围。

11月23日至12月15日,是淮海战役的第二阶段。在这个阶段中,中原野战军及华东野战军一部,在宿县西南的双堆集地区包围并歼灭自确山东援的黄维兵团约12万人,生俘兵团司令官黄维。其中一个师在中共地下党员廖运周率领下起义。在杜聿明指挥的徐州国民党军队三个兵团30万人向西突围时,华东野战军主力将这股敌人合围于永城东北的陈官庄地区,歼灭其中的孙元良兵团两个军大部约4万人。

12月16日至1949年1月10日,是淮海战役的第三阶段。在这个阶段中,淮海前线解放军遵照中央军委指示,为了稳住平、津的国民党军队,使其不迅速决策南撤,暂停对杜聿明集团的攻击。其中,华东野战军转入战地休整,同时对国民党军队展开强大的政治攻势,敦促杜聿明率部投降;中原野战军集结在宿县、蒙城、涡阳地区休整待命。这时,战区适逢连降大雪,空运锐减,杜部粮草断绝,饥寒交加,军心动摇,其官兵整排、整连甚至整营地向人民解放军投诚。但杜聿明等高级将领仍拒绝投降。1949年1月6日,华东野战军发起对杜聿明部的总攻,经四天激战,于10日全歼邱清泉、李弥两个兵团约20万人,俘杜聿明,击毙邱清泉,仅李弥等少数人逃脱。至此,淮海战役以大获全胜而结束。

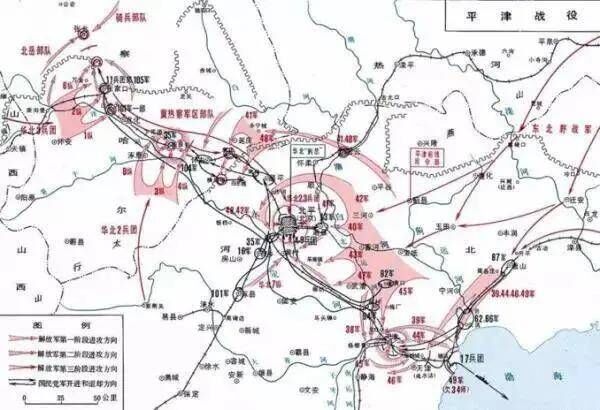

平津战役

1948.11.29——1949.1.31

东北、华北人民解放军于1948年11月29日发起平津战役。华北军区第二、第三兵团和东北野战军先遣兵团,相继向平绥路平张段及张家口外围的国民党守军发起进攻。到12月上旬,歼灭平绥路东段傅作义部五个师,将其主力包围在张家口、新保安地区,切断了傅作义集团西撤绥远的通道。从12月12日起,东北野战军陆续到达平津前线,到21日完成对平、津、塘国民党军队的战略包围和战役分割,截断其经塘沽由海上南逃的道路,为各个歼灭敌人创造了有利条件。

从12月21日起,人民解放军按照中央军委先打两头、后取中间的原则,首先攻克西线的新保安、张家口,歼灭傅作义部一部分主力。东线原计划首取塘沽,但因该地地形不利于部队运动和展开,后改为集中兵力先攻天津。经过周密的准备和部署,在天津警备司令陈长捷拒绝投降后,人民解放军以步兵、炮兵、工兵、装甲兵联合作战的方式,于1949年1月14日对天津发起总攻,15日全歼国民党守军13万余人,俘天津警备司令陈长捷,解放华北第二大城市天津。1月17日,塘沽国民党守军乘船南逃。

天津解放后,孤守北平的傅作义部25万人已完全陷入绝境。为了保护这座驰名世界的文化古城免遭战争破坏,中共中央和中央军委力争以和平方式解放北平。华北局城工部指示天津、北平的党组织,通过多条渠道做傅作义的工作。傅作义从1948年11月起,曾几次派人同解放军接触,表示愿意和平解决,但实际上仍动摇于“和战”之间。天津解放后,90万人民解放军兵临北平城下。经过解放军和中共北平地下组织的耐心工作以及北平开明人士的敦促,傅作义终于接受解放军提出的和平条件。1949年1月21日,双方签订《关于和平解决北平问题的协议》。1月31日,在北平原国民党守军撤离市区后,人民解放军进驻北平城,北平宣告和平解放。至此,平津战役胜利结束。

三大战役历史意义

辽沈、淮海、平津三大战役,无论战争规模还是取得的战果,在中国战争史上都是空前的,在世界战争史上也十分罕见。这三大战役共歼灭国民党军队154万余人,使国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被摧毁,为中国革命在全国的胜利奠定了基础。

三大战役的胜利,是毛泽东军事思想的伟大胜利。在三大战役中,毛泽东和中央军委针对东北、华东、华北三个战场的不同特点制定不同的作战方针,全面地运用 “十大军事原则”,把歼灭敌人有生力量和夺取城市及地方紧密地结合起来,把集中优势兵力和全部消灭敌军的强大兵团紧密地结合起来,把大规模的运动战、阵地战和城市攻坚战紧密地结合起来,把军事打击与政治争取结合起来。这是毛泽东军事思想在实践中的重要发展。

三大战役的胜利,也是人民战争的伟大胜利。各解放区人民以无比巨大的热情,以源源不绝的人力物力给予前线以空前规模的支援。供应前方庞大部队的军需物资,全靠肩挑背负,小车推送。据统计,仅为支援淮海战役,动员起来的民工累计即达543万人,向前线运送 1460多万斤弹药、9.6亿斤粮食等军需物资。陈毅曾深情并形象地说过,淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。