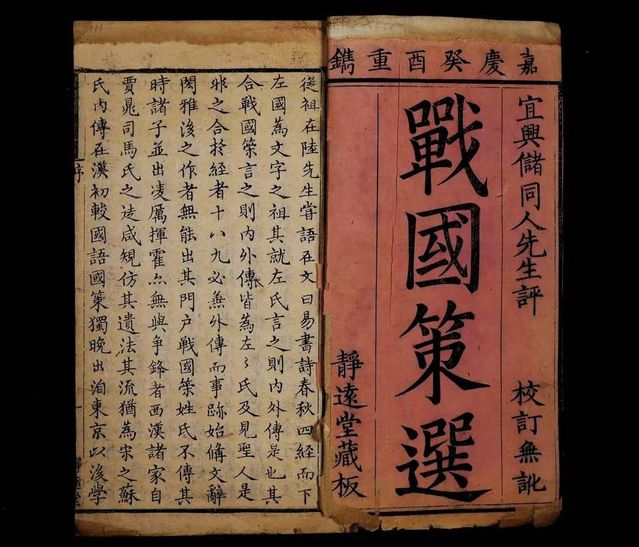

《战国策》,又称《国策》,为西汉刘向编订的国别体史书,原作者不明,一般认为非一人之作。资料年代大部分出于战国时代,包括策士的著作和史料的记载。原书名不详,书中文章作者也不知是谁,成书推断也并非一时。刘向编撰后,删去其中明显荒诞不经的内容,按照国别,重新编排体例,定名为《战国策》。

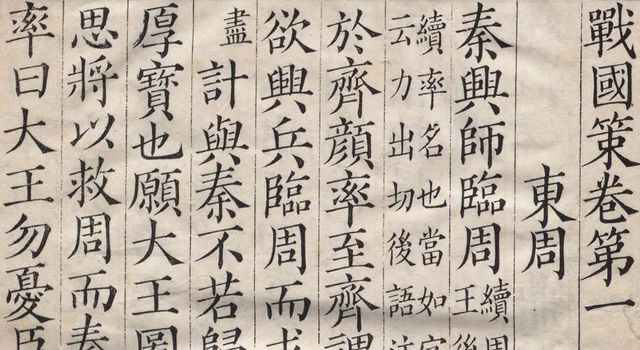

全书共三十三卷,分十二国的“策”论。内容以战国时期,策士的游说活动为中心,同时反映了战国时期的一些历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

内容简介

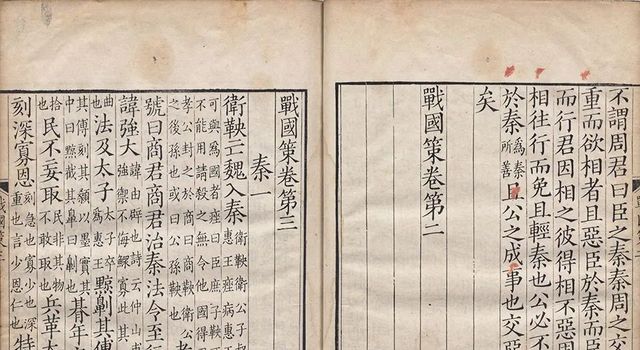

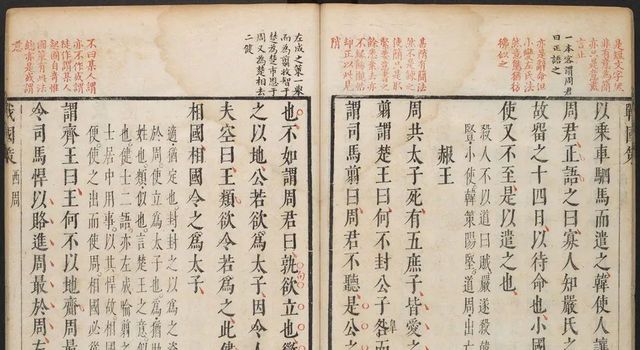

《战国策》主要记述了上起公元前490年“智伯灭范氏”,下至前221年“高渐离以筑击秦始皇”,共245年间,战国时期的纵横家(游说之士)的政治主张和策略,或者说记录了当时的纵横家游说各国的活动和说辞及其权谋智变斗争故事。内容以策士的游说活动为中心,同时反映了战国时期各国的政治、军事、外交方面的一些活动情况和社会面貌。记事年代大致上接《春秋》,下迄秦统一。战国时期占有绝对比重,不记载前代旧事。有人认为刘向选取了具有特殊意义的起止时间。由于曾历经包括宋、元、明多个朝代或大或小的修补,加之传抄和翻刻时的错讹。现存版本与最初版本差别可能很大。

《战国策》并非出于一人之手,也非成于一时。全书没有系统完整的体例或主线,都是相互独立的单篇。据称形成之初便有多个版本。

据说西汉刘向在校理皇家书库时,对所见的“中战国策书”,包括六种记载战国纵横家说辞的作品,即所谓的中书六种,包括《国策》《国事》《事语》《短长》《长语》《修书》,和“国别者八篇”等材料进行了编撰。因书所记载的多是战国时纵横家为其所辅之国提出的政治和外交策略,且其内容“大抵皆纵横捭阖,谲狂相轧倾夺之说也”,因此刘向把这本书名为《战国策》,名称沿用至今。

文学特色

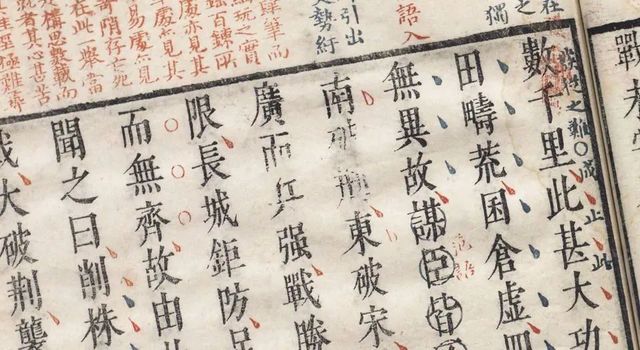

《战国策》中刻画了许多性格丰满的人物形象,据统计全书涉及的人物约六百多名,其中事迹较为详细、形象鲜明者不下百来人。前后入选教材的,就包括讽齐王纳谏的邹忌、说赵太后的触龙、客孟尝君的冯谖等。其中,包括“三叠式”的结构艺术手法,从而表述一个完整的故事,塑造个性鲜明的人物形象”。如:冯谖刚开始寄身孟尝君门下,虽自称“无好”“无能”,但又因地位、待遇低于其他门客而多次提出高标准要求。“三唱”中冯谖这个人物形象的“贪而不足”描绘得很传神,反衬出孟尝君的宽容大度,同时也是冯谖故意试探孟尝君的方式,以一而再、再而三的方式试探孟尝君值不值得他为之效力、赴汤蹈火。果不其然,孟尝君的礼贤下士、宽容大度让冯谖为之巧凿“三窟”,终身无忧。“三唱”“三窟”,这“三”,并不是巧合,而是一种情节叙述方式,在曲折的情节展示中,人物心理活动丰富,性格刻画得入木三分。

战国策士们在游说时非常注意运用多种修辞使辞采更加动听、传神,用绚丽的词汇,生动形象的语言表述那些抽象的道理,寓理于形,使之鲜明可感。为打动人心,往往无所顾忌地分析形势,直陈利害,甚至不惜夸大其辞乃至危言耸听。从而使说辞具有感染力和说服力。

描写往往是文学作品中人物形象的生命力所在。《战国策》中的细节描写简洁传神。如描写邹忌,只有“八尺有余,形貌昳丽”八个字,简单勾勒出邹忌身材高大、貌美艳丽的样子,具体长得怎样并无实写,只有一句:可与城北徐公媲美。徐公又长得如何,同样未知,这些未定的内容反而丰富了作品语言的张力。

文学影响

《战国策》的文学成就非常突出,在中国文学史上,它标志着中国古代散文发展的一个新时期,文学性非常突出,尤其在人物形象的刻画,语言文字的运用,寓言故事等方面具有非常鲜明的艺术特色。

《战国策》书中还留下许多脍炙人口的成语,有人统计多达204个,比如一尘不染,大庭广众,两败俱伤,南辕北辙,亡羊补牢,鹬蚌相争,渔翁得利,羽毛未丰,引锥剌股,门庭若市……

《战国策》语言的手法对汉赋有一定影响,包括:委婉托讽,铺陈,夸饰。不少学者认为书中那些纵横家的进言本质便是辞赋,换言之,后世辞赋直接源于《战国策》说辞。北宋的苏洵曾在《谏论》中提到“苏秦、张仪,吾取其术,不取其心”,也从一个侧面说明了他的文风的渊源。