百科释义

古筝,弹拨弦鸣乐器,又名汉筝、秦筝,是汉民族古老的民族乐器,流行于中国各地。常用于独奏、重奏、器乐合奏和歌舞、戏曲、曲艺的伴奏。因音域宽广,音色优美动听,演奏技巧丰富,表现力强,而被称为“众乐之王”,亦称为“东方钢琴”,是中国独特的、重要的民族乐器之一。

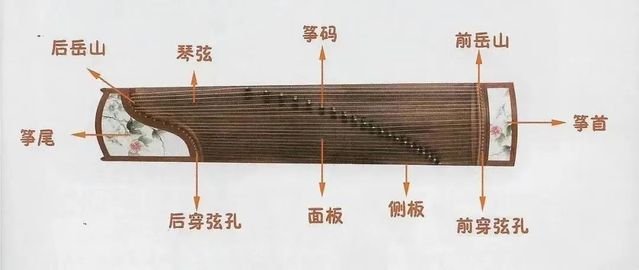

古筝的结构由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成。形制为长方形木质音箱,弦架“筝柱”(即雁柱)可以自由移动,一弦一音,按五声音阶排列。

历史渊源

早在公元前5世纪至公元前3世纪的战国时代,古筝于秦国(现陕西)一带广泛流传,故得名秦筝,已有2500余年的历史。关于古筝的起源,仍无定论。

分瑟为筝

唐代赵磷《因话录》中记载:“筝,秦乐也,乃琴之流。古瑟五十弦,自黄帝令素女鼓瑟,帝悲不止,破之,自后瑟至二十五弦。秦人鼓瑟,兄弟争之,又破为二。筝之名自此始。”宋代的《集韵》也支持这种观点:“秦俗薄恶,父子有争瑟者,人各其半,当时名为筝。”当然除了父子争瑟的说法而外,还有兄弟争瑟,以及姊妹争瑟的说法。日本元禄年间宫廷乐师冈昌名所著《乐道类集》中记载有:“秦有婉无义者。以一瑟传二女,二女争引破,终为二器,故号筝。”

兵器改良

这种观点认为,古筝原本是战国时的一种兵器,后来在上面加上琴弦,拨动时发现悦耳动听,于是发展成乐器,因此有着“筝横为乐,立地成兵”的说法。随着时间的推移,兵器也越来越轻便,体积庞大的古筝便失去了兵器的作用,仅作为乐器的形式出现。

音响命名

后汉刘熙《释名》筝条所说:“施弦高急,筝筝然也”,古筝的“筝”便是以音响效果命名的。

蒙恬造筝

汉代应邵《风俗通》载文:“筝,谨按《礼乐记》,五弦,筑身也。今并、凉二州筝形如瑟,不知谁所改作也。或曰蒙恬所造。”由此可知,汉代以前的古筝形制应为“五弦,筑身”,但是当时“并(山西)凉(甘肃)二州筝形如瑟”,应邵不知何人所作的改革,还记下了“蒙恬所造”的传闻,这又说明,汉代在西北地区已经流传瑟形的古筝了。唐代杜佑的《通典·乐四》记载:“筝,秦声也。”傅玄《筝赋序》曰:“以为蒙恬所造。”

京房造筝

京房,西汉人,乐律学家。他曾经造了一种定音器,叫作“准”。又叫作“五音准”。十三弦,式样与十三弦的筝相像。《后汉书·律历志》中记载:“房又曰:竹声不可以度调,故作准以定数。准之状如瑟,长丈而十三弦。隐间九尺,以应黄钟之律九寸。中央一弦,下有画分寸以为六十律清浊之节。”陈肠《乐书》提到京房的“准”,说它是“筝”:“京房制五音准如瑟,十三弦,实乃筝也。”

后夔创制,子野考成。

晋朝陶融的妻子陈窈,人称陈夫人。她有一篇《筝赋》,其中有“后夔创制,子野考成”这句话。“夔”(“后”是对他的尊称)是传说中大舜时代的一位乐官。“子野”是春秋时代晋国乐师即琴家师旷。师旷姓施,名旷,字子野“考成”即完成之意。

起源古越

20世纪8、90年代曾经有两处出土文物,被一些古筝界人士认为是筝,因其系在我国东南的古越地出土,还曾被称为“越筝”。其中两件是1979年江西贵溪崖墓出土的,另一件是1991年江苏吴桥出土的。有的文章曾将这两处出土文物用作春秋末期或战国初期十三弦筝存在的证据。

调音定准

古筝属于非固定音高乐器,随着演奏者在弹奏过程对弦施加的作用力以及气温、湿度、外力等因素的影响,古筝弦常出现“跑音”的现象,因此严格来说,每次演奏前都需要对弦进行调音,尤其是新购买的古筝更需要经常调音,大概坚持微调一个月左右,古筝的音色就会相对稳定下来。

音准是古筝学习和演奏过程中的重要环节,但要具备较好的听觉和音准概念是需要进行专门而严格的训练,初学者可依靠古筝老师帮助调音,之后逐渐在学琴过程中训练能唱准、听准五声音阶、七声音阶后就可尝试自己借助标准发音器来调音了。

乐器养护

日常养护

古筝是木质材料的乐器,木头很容易受到天气及环境的影响,这就给古筝的日常护理带来了以下一些需要注意的问题:

1、在潮湿的天气环境下,一定要注意将古筝存放在干燥通风的位置,不用的时候可以在琴袋里放上干燥剂等吸湿气的物品再将古筝包装存放。

2、在过分干燥的天气环境下,古筝的弦孔处甚至底板,会出现一些裂纹,这时候一定要尽早防护,可以适当使用一些乐器保湿膏均匀涂抹在裂纹周边,以预防裂纹扩大。

3、一定不要让古筝在太阳下长时间暴晒,否则对面板损害很大。

4、不要让面板沾水,下雨天搬运时一定要做好防护措施。

使用养护

除了这些天气或环境容易造成乐器受损,日常练习中或练习后也应当多多注意乐器保养:

1、保证手指的干燥再触弦,不要用打湿了的手指触弦,很容易使琴弦钢丝生锈。

2、不要用湿抹布或纸巾擦面板、底板。作为发音最重要的部分,沾水后会严重影响木质,造成音色变差。

3、定期清理琴面灰尘,琴头琴尾光滑处可以用少量家居清洁剂增加光亮。

4、平时存放时可使用一块布料盖住琴弦,如果长途搬运或者托运时,一定要将琴码拆卸下来,避免受损。

文化轶事

史书中有这样一段记载:三国时期,军阀混战,吕布投奔袁绍,遭到袁绍的猜疑和部将的嫉妒。吕布觉察后,借机告辞,以免杀身之灾。袁绍则选派三十名壮士,名为护送,实则想伺机谋害吕布。夜幕降临,围在帐房外的士兵正要动手,忽然从吕布帐中传出悠悠的弹筝声,似涓涓细流,春莺高歌,壮士不知不觉沉醉于美妙的音乐之中,等到再要下手时,吕布早已远走高飞了。

代表曲目及简介

《高山流水》:讲述了伯牙与钟子期之间的真挚友情,进而也表达了知音难觅、珍惜友情之意。

《汉宫秋月》:描绘了古代长期幽于深宫的宫女们的凄凉生活,表达了对她们悲惨境遇深深的同情。

《梅花三弄》:借寒冬怒放、不畏风雪的梅花来歌颂那些不畏困难、顽强奋斗的勇士。

《渔舟唱晚》:以歌唱性的旋律,形象地描绘了夕阳西下,晚霞斑斓,渔歌四起,渔夫满载丰收的欢乐情景,表现了作者对祖国美丽河山的赞美和热爱。乐曲的前半部分(第一段),乐句与乐句基本上是上下对答的对仗式结构,给人结构规整之感;乐曲的后半部分(第二、三段),则运用递升、递降的旋律和渐次发展的速度、力度变化,表现了百舟竞归的热烈情景。

《战台风》:旋律气势磅礴,音乐形象鲜明,快速段落紧张激烈,慢速段落优美抒情。全曲成功地塑造了码头工人大无畏的精神和压倒一切困难的英雄气概,表现了工人阶级战天斗地的气势。

《寒鸦戏水》:以别致幽雅的旋律、清新的格调、独特的韵味,明快跌宕,演绎了寒鸦在水中悠闲自得、互相追逐嬉戏的情景。

《出水莲》:全曲旋律清丽典雅,速度中庸悠闲。乐曲不长,但却以各种丰富的表现手法将出水莲的神态、气质刻画得栩栩如生。

《柳青娘》:是元、明杂剧,南北曲词牌,描写唐代名歌妓柳青娘的故事,后逐渐由歌唱曲调演变为纯器乐曲。

《庆丰年》:是一首欢快热烈、火爆喜庆、气氛浓厚的古筝独奏曲目。它生动地描绘了丰收之年人们的喜悦心情和对幸福美好生活的追求,形象地展现出鞭炮声声、锣鼓喧天、万众同心、欢庆丰年的极为热烈的场景,使人如临其境,如闻其声。