为探寻工业文明印记,感悟奋斗精神内涵,7月4日,山东理工大学文学与新闻传播学院“三转一响”实践团走进淄博市三转一响博物馆,开展主题社会实践活动。

步入博物馆,一件件浸润岁月风霜的老物件,无声地将时光拉回上世纪六七十年代。在张维杰馆长的悉心讲解下,实践队员们深刻认识到,“三转一响”(自行车、缝纫机、手表、收音机)不仅是一个时代的物质象征,更是新中国工业化初期自力更生、艰苦奋斗精神的生动缩影。从结构坚实的老式缝纫机到需要精心调谐的晶体管收音机,每一件展品都铭刻着一代人勤劳质朴的生活信念与国家工业发展的坚实足迹。

跟随讲解,实践团队员们穿梭于各个展厅,沉浸式感受时代的脉动。在收音机展厅,斑驳的旋钮、伸展的天线、镌刻着时代语录或传统纹饰的机身,无声诉说着这些当年的“科技产品”如何串联起家庭的视听生活,成为信息传递与娱乐的重要窗口。移步缝纫机展厅,“慈母手中线,游子身上衣”的温情标语与缝纫机在特殊时期作为后勤保障工具的历史记载相互映照,让队员们读懂了平凡物件中蕴含的深沉家国担当。自行车展厅生动还原了载菜篮、驮孩童、邮差穿梭街巷的日常图景,一辆辆“二八大杠”承载着特定年代的民生百态与生活记忆。而在钟表展厅,那些融入“东方红”火箭造型秒针等匠心设计的老物件,则以其精巧的细节展现了传统计时工具中巧妙融合的时代符号与生活智慧。

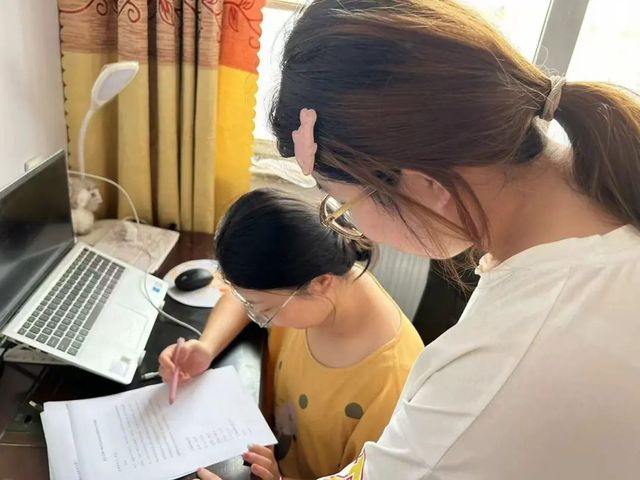

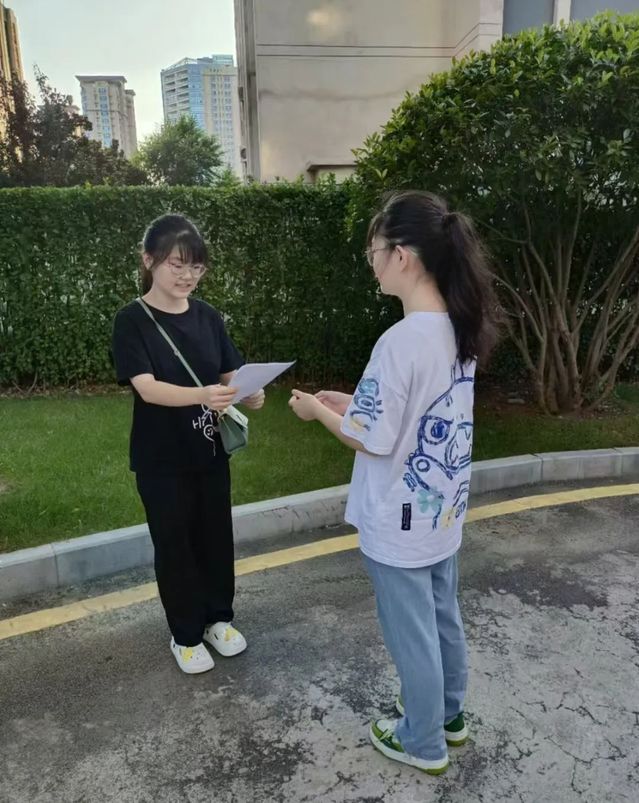

为深入了解“三转一响”文化在当代公众中的认知度与传承现状,实践团于7月16日至20日同步开展了线上线下问卷调查。在广泛收集数据的基础上,实践团于7月21日召开线上总结会,系统梳理调研结果,并聚焦博物馆发展面临的现实挑战展开深入研讨。结合文学与新闻传播学院的专业特色,团队成员积极运用所学知识建言献策:网络与新媒体专业的同学重点围绕线上宣传平台的优化策略与引流方法提出专业建议;汉语言文学专业的同学则提出如自主编纂“百姓口述中的‘三转一响’”故事集等文化推广方案,力求以更贴近当代受众的方式活化历史记忆。

此次实践调研对成员们而言,不仅是知识的拓展,更是一次深刻的文化寻根。在厚重的工业历史脉络中,他们深切领悟到“自力更生、艰苦奋斗”精神的恒久价值。基于实地探访与扎实调研,实践团成员正积极运用网络与新媒体、汉语言文学等专业知识,通过探索线上宣传优化、文化故事挖掘等路径,为守护这份独特的工业记忆、活化“三转一响”文化遗产贡献青春智慧。

撰稿:崔晓晨 朱紫绮

审核:邢翔宇

终审:刘晓东