童话是孩子心底最纯真的梦,课本剧则为这梦想插上了飞翔的翅膀。为践行“以美育人、以文化人”的教育理念,用戏剧艺术滋养儿童成长。7月21日至7月25日,山东理工大学文学与新闻传播学院“医路童行”实践团走进淄博市中心医院西院区职工子女暑托班,以多场经典课本剧为载体,在各个班级教室为孩子们打造了一场场沉浸式戏剧体验,让沉睡在文字里的文学经典,在趣味演绎中真正“活”了起来。

活动中,五个班级分别呈现了精彩剧目:一年级一班《小马过河》、一年级二班《动物王国开大会》、二年级一班《亡羊补牢》、二年级二班《狐假虎威》,综合班则带来《晏子使楚》与《草船借箭》。

面对不同年级、不同认知水平的孩子,实践团成员提前对每个课本剧进行“量身定制”。

将各个故事改编成符合对应年级孩子理解能力的童趣对白,并且总结出“四步戏剧工作法”—— 故事讲解、角色分配、排练打磨、正式演出,为每个班级的课本剧表演保驾护航,让孩子们既能玩得开心,又能理解故事所蕴含的智慧。针对一年级一班的《小马过河》,实践团成员考虑到一年级孩子的认知特点,把故事里复杂的情节简化,用简单直白的语言改编对白,让孩子们更容易理解小马面对河流时的犹豫以及最终勇敢尝试的过程。对于一年级二班的《动物王国开大会》,则突出了故事的趣味性和节奏感,改编后的对白充满童真,能很好地吸引孩子们的注意力。二年级一班的《亡羊补牢》,实践团成员结合二年级孩子的认知,将故事改编得通俗易懂,用孩子能明白的语言讲述牧羊人从失误到改正的过程。二年级二班的《狐假虎威》,在之前改编的基础上,结合二年级孩子的理解能力,进一步丰富了角色的对话,让寓言智慧更易被孩子们接纳。综合班的《晏子使楚》和《草船借箭》相对复杂,实践团成员则着重简化了故事背景和人物关系的描述,用生动的语言讲解历史典故,让孩子们能跟上故事的节奏。

各个班级在自己的教室展开了精彩的课本剧表演,每个教室都变成了一个独特的小剧场,洋溢着欢乐与求知的氛围。

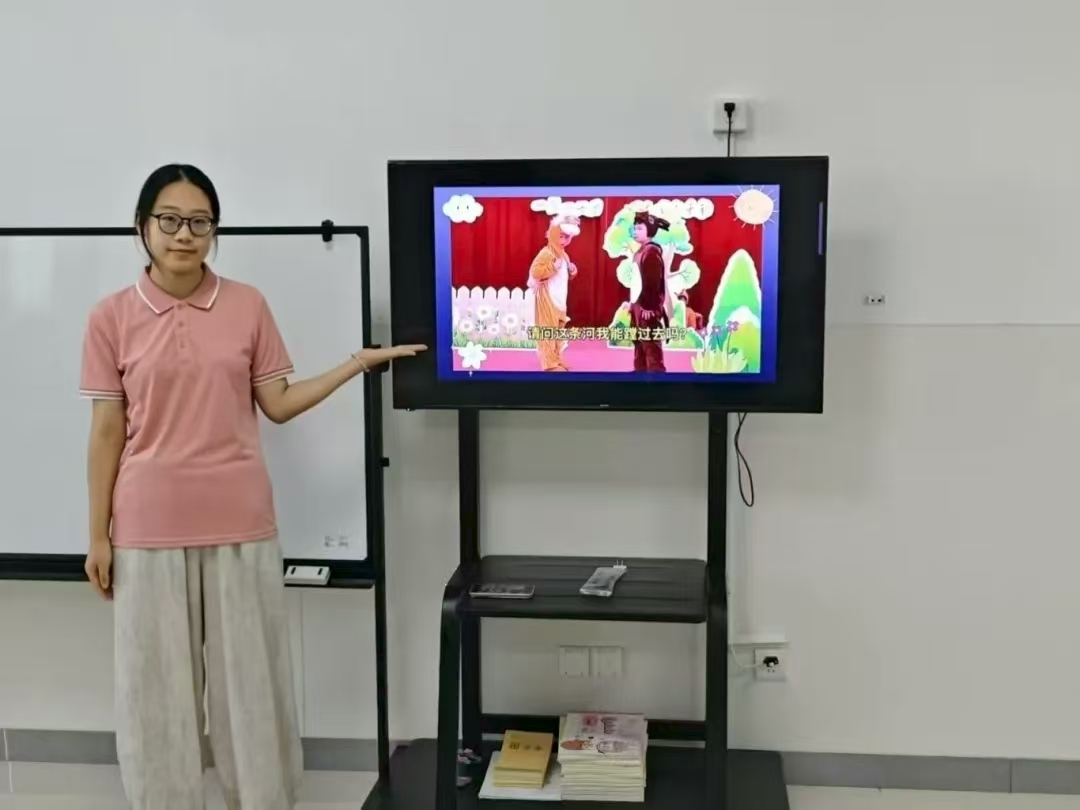

一年级一班的《小马过河》拉开了各班演出的序幕。课堂伊始,实践团用动画短片引出故事,带着孩子们梳理“小马要过河——询问老牛和松鼠——妈妈鼓励尝试——小马成功过河”的情节线。在角色分配上,采用“自主选角+鼓励尝试”模式,活泼的孩子争当“小马”“老牛”“松鼠”,稍内向的孩子也被动员扮演“小草”“河流”等,全员参与让教室瞬间热闹起来。实践团成员借助课本剧片段,逐帧讲解“小马犹豫是否过河”“最终尝试过河”等关键情节,引导孩子发现细节,帮孩子梳理故事逻辑,弄懂其中蕴含的“自己尝试才知道结果”的道理。

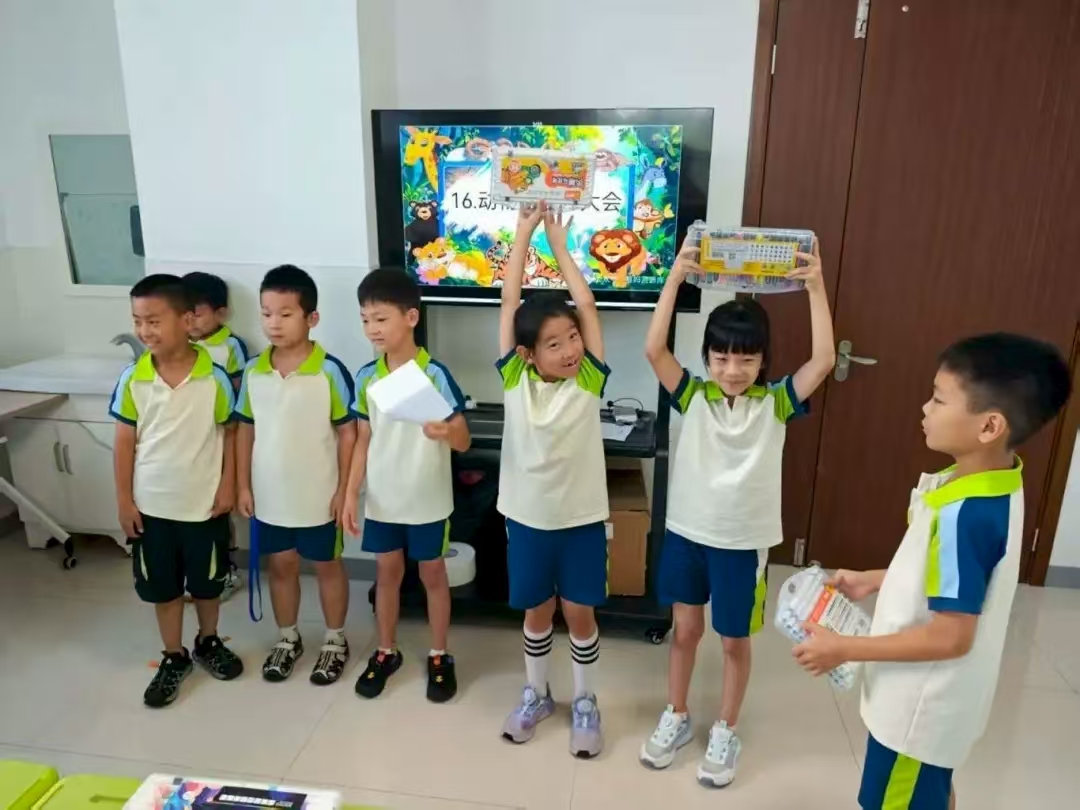

一年级二班的《动物王国开大会》同样精彩。实践团用生动的故事讲解引出剧情,梳理出“老虎让狗熊通知开大会——狗熊多次通知不完整——最终正确通知大家”的情节线。在角色分配时,让孩子们自主选择“老虎”“狗熊”“小白兔”“大灰狼”等角色,每个孩子都积极参与其中。实践团成员组织孩子分组讨论角色性格,“狗熊有点马虎,老虎很威严,小动物们很热心”,鼓励孩子模仿角色语气说话,带领他们学习剧中经典动作,比如狗熊挠头表示困惑的样子,老虎威严的神态等,大家在欢笑中理解着故事。

二年级一班的《亡羊补牢》独具特色。实践团成员先用简单的连环画引出故事,带着孩子们梳理“羊圈破洞——羊被狼叼走——拒不补牢——再次丢羊——及时修补”的情节线。角色分配时,充分考虑孩子们的性格,让活泼的孩子扮演“牧羊人”“狼”,内向些的孩子则扮演“小羊”“邻居”“羊圈”等,确保每个孩子都能参与其中。实践团成员借助课本剧片段,细致讲解“牧羊人两次丢羊”的关键情节,引导孩子们观察牧羊人从不在意到后悔的态度变化,帮助他们梳理故事逻辑,理解“亡羊补牢,未为晚也”的含义。同时,组织孩子们分组讨论角色性格,“牧羊人一开始很粗心,后来知道错了就改正,狼很狡猾”,鼓励孩子们模仿角色的语气和神态,带领他们学习剧中的经典动作,比如牧羊人懊悔地拍脑袋,狼偷偷摸摸的样子等,让孩子们在演绎中深刻明白犯错后及时改正的重要性。

二年级二班演绎的《狐假虎威》,延续了之前的精彩。实践团用动画短片引出故事,梳理“狐狸骗老虎——动物们逃窜——真相揭穿”的情节线。角色分配上,照顾到不同性格的孩子,让每个孩子都有自己的角色。实践团借助课本剧片段,逐帧讲解“狐狸借威风”关键情节,引导孩子发现细节,帮孩子梳理故事逻辑,弄懂“狐假虎威”的含义。还组织孩子分组讨论角色性格,鼓励孩子模仿角色语气说话,学习剧中经典动作,孩子们从“看剧人”变成“剧中人”,深刻理解着故事。

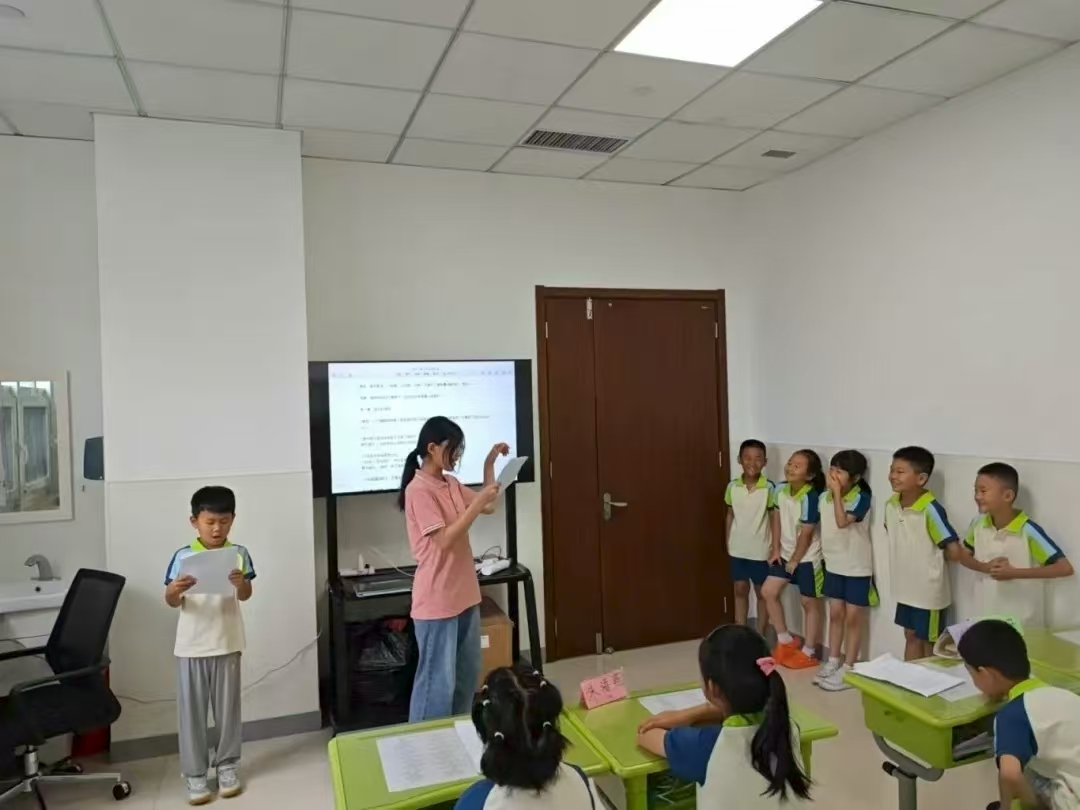

综合班的《晏子使楚》和《草船借箭》则展现出不一样的风采。考虑到综合班孩子的年龄和理解能力,实践团成员在故事讲解上更加细致,梳理出清晰的情节线。在角色分配时,让孩子们根据自己的兴趣选择“晏子”“楚王”“诸葛亮”“周瑜”等角色,稍内向的孩子也能找到适合自己的角色。

实践团成员借助课本剧片段,讲解关键情节,引导孩子理解故事中的智慧和谋略,比如晏子的机智善辩,诸葛亮的神机妙算等。组织孩子讨论角色性格,模仿角色语气和动作,让孩子们在演绎中感受历史故事的魅力。

随着各个班级课本剧表演的推进,孩子们从“看剧人”变成“剧中人”,不仅记住了故事,更有自己的思考。活动尾声,实践团收集反馈,一年级一班有孩子说:“小马好勇敢,我以后遇到事情也要自己试试。”一年级二班的孩子说:“狗熊通知事情太马虎了,我们做事要认真。”二年级的孩子则表示:“狐狸骗人不对,我们不能学它。”综合班的孩子也分享道:“晏子好聪明,诸葛亮太厉害了。”这些童言童语,正是经典育人的力量。

医路童行实践团通过这场别开生面的各班课本剧表演,让经典文学“活”在了孩子身边。未来,团队还会继续挖掘更多课本里的宝藏,用戏剧、故事搭建起成长的桥梁,让“以文化人”融入孩子的每一次欢笑,以青春实践助力“医路童行”,让孩子们在经典的滋养下,度过一个快乐而有意义的暑假。

撰稿:医路童行实践团

审核:邢翔宇

终审:刘晓东