廉韵文传

廉洁,是在取舍之间守住本心的定力,是于公私之际划清界限的清醒。它不是高高在上的道德标签,而是“瓜田不纳履,李下不正冠”的谨慎,是“不受曰廉,不污曰洁”的朴素准则。

廉洁金句

“不饮浊泉水,不息曲木阴”——这是古人以自然现象喻廉洁操守,意为不饮用浑浊的泉水,不栖身弯曲的树木下。看似简单的选择,实则暗喻着对洁净环境与正直品格的坚守:心向清则行不歪,守住内心的“净”,才能避开外界的“浊” 。

“临大利而不易其义,可谓廉矣”——出自《吕氏春秋》,指面对巨大利益诱惑仍不改变道义原则,才称得上廉洁。这不仅是对为官者的要求,更提醒每个人:真正的廉洁,从来不是被动遵守规则,而是在欲望关口主动选择坚守本心。

廉洁事迹

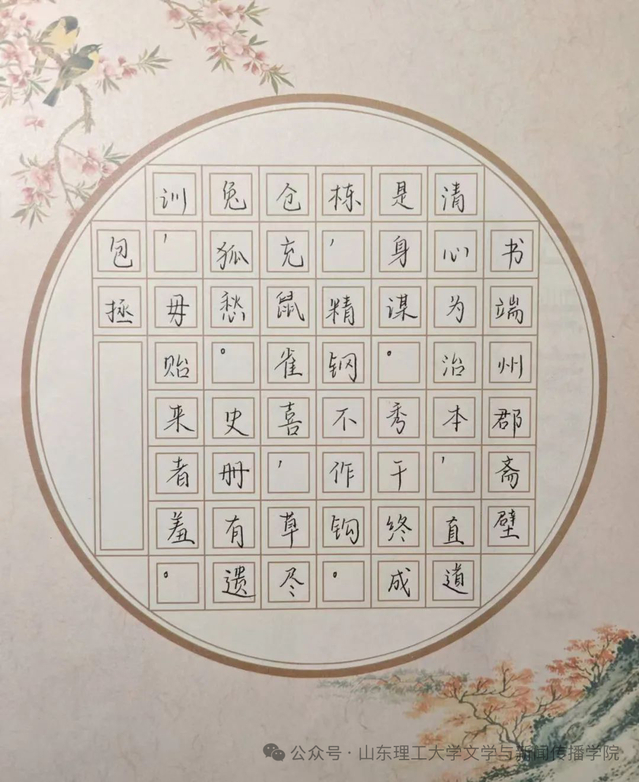

东汉名臣杨震赴任东莱太守时,途经昌邑。当地县令王密曾受杨震举荐之恩,深夜怀揣十斤黄金前来拜访,欲以重金相谢。杨震见此,当即严词拒绝:“我当初举荐你,是因看重你的才干,如今你却用财物来玷污我,这不是我所期望的。”王密低声辩解:“夜深人静,此事不会有人知晓。”杨震闻言怒不可遏,厉声驳斥:“你顶天立地,我为人处世,天知、地知、你知、我知,怎能说无人知晓!”王密听罢,羞惭满面,持金而退。

杨震“四知拒金”的故事,不仅展现了他对“慎独”操守的极致坚守——即便在无人监督的暗夜里,仍以天地为鉴、以良心为尺,不越雷池一步;更成为后世为官者的镜鉴:廉洁从来不是做给他人看的表面文章,而是藏于心底、见于行事的敬畏与底线。这份穿越千年的清醒与定力,至今仍在警示世人:心有所畏,行方有所止。

廉洁文化

廉洁是中华优秀传统文化的重要内核。从《周礼》中“以听官府之六计,弊群吏之治:一曰廉善,二曰廉能,三曰廉敬,四曰廉正,五曰廉法,六曰廉辨”的考核标准,到明清时期“官箴碑”上“尔俸尔禄,民脂民膏”的警示,廉洁文化早已融入社会治理的基因。它不仅是对为官者的要求,更是每一个人安身立命的道德准则。

大学生与廉洁

大学生是时代新苗,廉洁是滋养成长的沃土。课堂上,以原创守护学术本真,不借抄袭走“捷径”;学生工作里,凭公心服务集体,不谋私权开“后门”;生活中,用简朴对抗攀比,不被物欲迷双眼。让廉洁意识,在拒绝小贪小占、坚守公平公正的日常里扎根,终会长成支撑人生的正直脊梁,托举青春奔赴清朗未来。

廉洁是立身处世的基石,能让我们在纷繁诱惑中站稳脚跟;也是青春成长的铠甲,能护佑我们抵御虚荣与贪婪的侵蚀。让我们把廉洁的种子播进日常,待它生根发芽,终会成为支撑我们行稳致远的精神脊梁。

撰稿:韩奕霖

审核:邢翔宇

终审:刘晓东