夏至已至,日影如笔

勾勒出一年中最长的白昼

荷花初露,蜻蜓点水

池塘倒映着夏日的天

“至”是极致,也是转折

光芒的顶点,也是新程的起点

夏至知多少

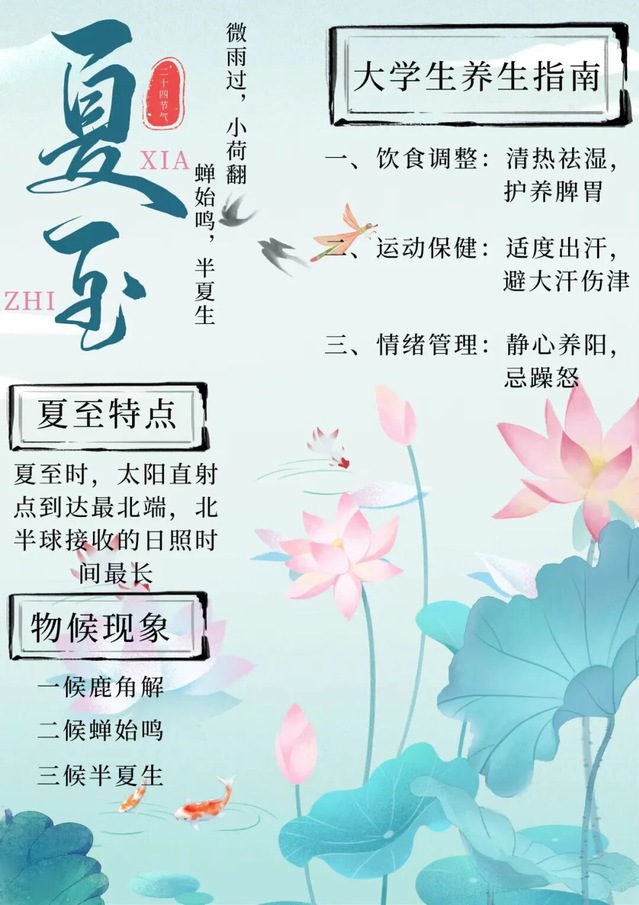

夏至是二十四节气中的第十个节气,也是夏季的第四个节气,通常出现在公历的6月21日或22日。这一天,太阳直射北回归线,北半球的白昼时间达到全年最长,黑夜最短,标志着盛夏时节的正式开始。

夏至时,太阳直射点到达最北端,北半球接收的日照时间最长,正午太阳高度角最高。此后太阳直射点逐渐南移,白昼渐短。

夏至三候

01

鹿角解

《逸周书》载:“鹿角不解,兵革不息。”古人视鹿为阳兽,其角乃阳气所聚。夏至日,阳极而衰,一阴始生,鹿角感应天地之气,自然脱落,如武士卸甲,敛锋芒以顺天时。万物盛极必反,繁华深处,已藏收敛之机。

02

蝉始鸣

蝉,古称“蜩”,栖高饮露,是夏日的司钟者。夏至二候,阳气催动地下蛰伏的若虫,破土攀枝,褪壳振翅,以清越之声宣告酷暑的统治。贾岛诗云:“早蝉孤抱芳槐叶,噪向残阳意度秋。”蝉鸣愈炽,愈透秋意将临的预兆。炽热中的鸣唱,恰是时光流逝的刻度。

03

半夏生

半夏之名,暗合“夏之半”的时令,其性辛温,可化痰祛湿,恰应暑湿交蒸的天气。《礼记》注:“半夏生,谓阴阳争,死生分。”此时阳气虽旺,阴气已悄然滋长,半夏的萌发,如大地轻吟的一阙药偈。至阳之下,生命早已为阴阳交替埋下伏笔。

夏至,不仅是自然阴阳转换的节点,更承载着丰富的民俗传统。从祭祀祈福到饮食养生,古人以仪式与味蕾呼应天时,形成了独特的文化符号。

01

庆丰收

夏至正值麦收时节,古人以新麦制成面食祭祀祖先和土地神,称为“夏祭”或“过夏麦”。北方用新面蒸饼、包角黍 ,南方则供奉麦粽、夏至饼,祈求秋收丰稔 。

源自周代“夏日至致地方物魈”的祭地传统,意在消除荒年饥馑 。

02

戴枣花

夏至时节,枣花盛开,妇女们采摘米黄色的枣花,互相戴于发间。年长者还会念诵民谣:“脚麻脚麻,头上戴朵枣花”,认为此举可治腿脚麻木 。

戴枣花还具有吉祥的文化寓意,枣花香气清冽,古人认为可驱散暑热浊气,防病避邪。枣树耐旱,花期恰逢夏至,寓意着坚韧的生命力 。

大学生养生指南

02

饮食调整:清热祛湿,护养脾胃

多吃清热祛湿的食物,比如绿豆。绿豆具有清热解毒、消暑利水的功效。可以煮绿豆汤,加入少量冰糖,既能解暑又能祛湿。还有薏仁。薏仁有健脾祛湿、清热排毒的功效。可以将薏仁与红豆一起煮粥,既能祛湿又能养颜。

少吃寒凉、油腻、辛辣的食物。夏季虽然天气炎热,但过度食用寒凉食物会损伤脾胃阳气,导致脾胃虚寒。油腻食物会加重脾胃负担,影响消化功能。辛辣食物容易助热生火,引发上火症状。

合理搭配饮食,护养脾胃脾胃喜欢规律,建议每天按时进餐,避免暴饮暴食或过度节食。每餐七八分饱即可,避免过度饱腹给脾胃带来负担。多吃易消化的食物。如小米粥、山药粥、南瓜粥等,这些食物既能养胃,又能补充营养。山药含有丰富的淀粉酶,能促进消化,减轻脾胃负担。

03

运动保健:适度出汗,避大汗伤津

夏至时运动应选择合适的运动方式,如太极拳、瑜伽或散步,这些运动既能锻炼身体,又不会过度消耗体力。在运动时,要注意运动强度需适中,以身体微微出汗为宜,避免过度出汗导致身体受损。运动时间建议控制在30-60分钟,最好在清晨或傍晚进行,避免烈日暴晒。运动后要及时补充水分和电解质,适当放松身体,还要避免立即洗澡,以免刺激身体引发不适。

04

情绪管理:静心养阳,忌躁怒

夏至天气炎热,容易让人情绪波动,因此情绪管理尤为重要。在日常生活中要保持心态平和,学会通过听音乐、阅读、冥想等方式放松心情,培养乐观心态,积极面对生活中的困难和挫折。避免情绪波动过大,尤其是控制怒气,以免损伤肝脏。同时,在面对压力时要避免过度焦虑和紧张,可以通过渐进性肌肉松弛等方法来平复情绪。此外,参加兴趣爱好活动或进行户外活动,如绘画、书法、散步、赏花等,有助于调节情绪,放松身心,保持内心的宁静与平和。

撰稿:张源奚

审核:邢翔宇

终审:刘晓东